コラム

2023.09.01

玄関扉にまつわるトラブル

この他にも、遮光カーテンを設置することで日光を遮り、室内の温度が上がることを防ぐことができます。室内の温度を下げてからエアコンを使用することで消費電力の節約にもなります。工夫次第で玄関扉の開放をせずとも温度管理ができますので、暑い夏を上手に乗り切りましょう。

2023.07.10

マンションを長期間空ける時に気をつけたいこと

このほかにも、ガスの元栓を閉めておくことや換気を行うことなど対策はいろいろあります。不在期間にもよりますが、空き家の見回りなどを行ってくれるサービスを利用する方法もあります。外出後も後悔や不安なくご旅行やお仕事に集中でき、緊急時にも警備会社が駆けつけてくれるといったメリットもありますので、利用してみるのも良いかもしれません。

2023.05.23

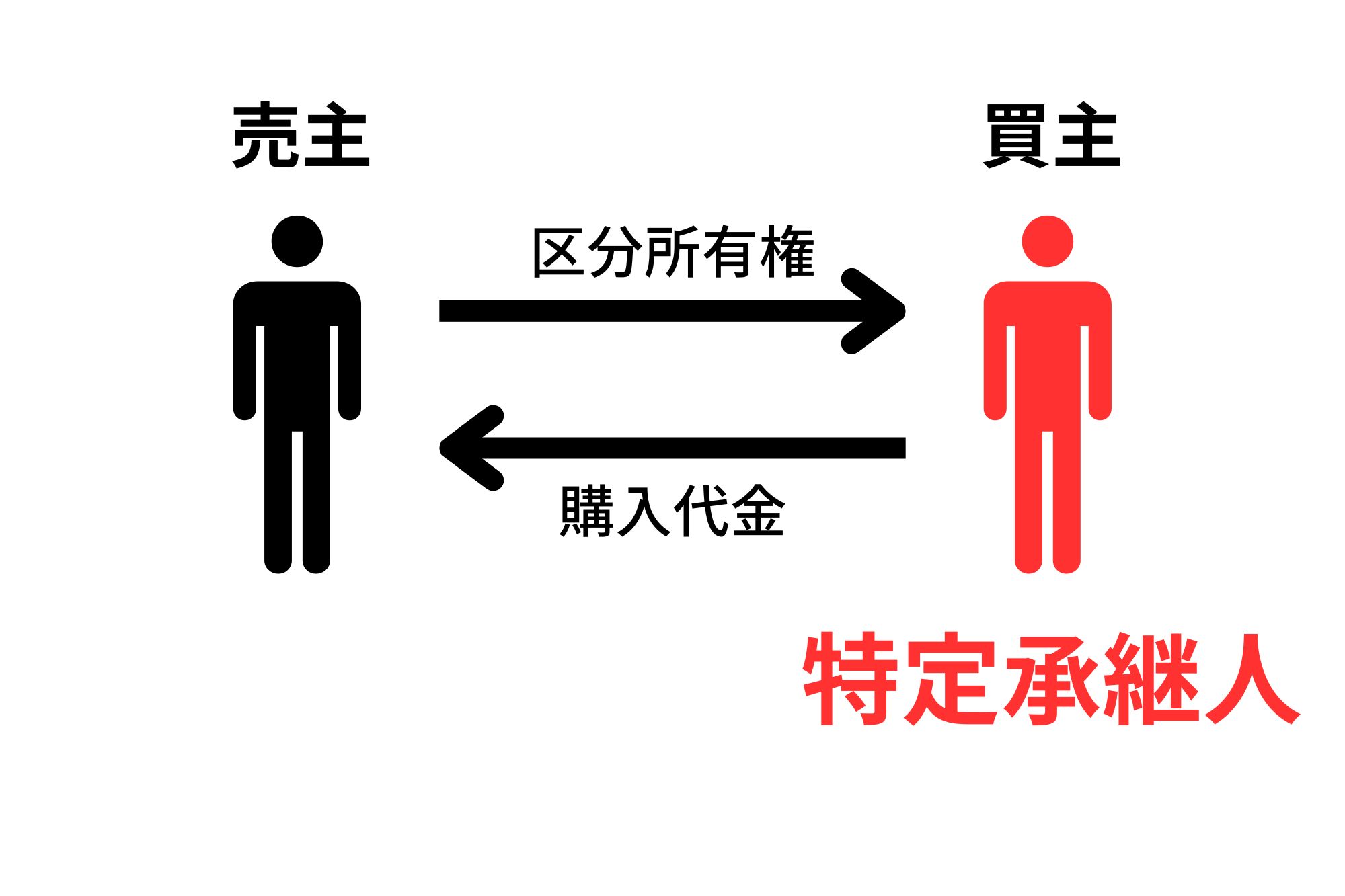

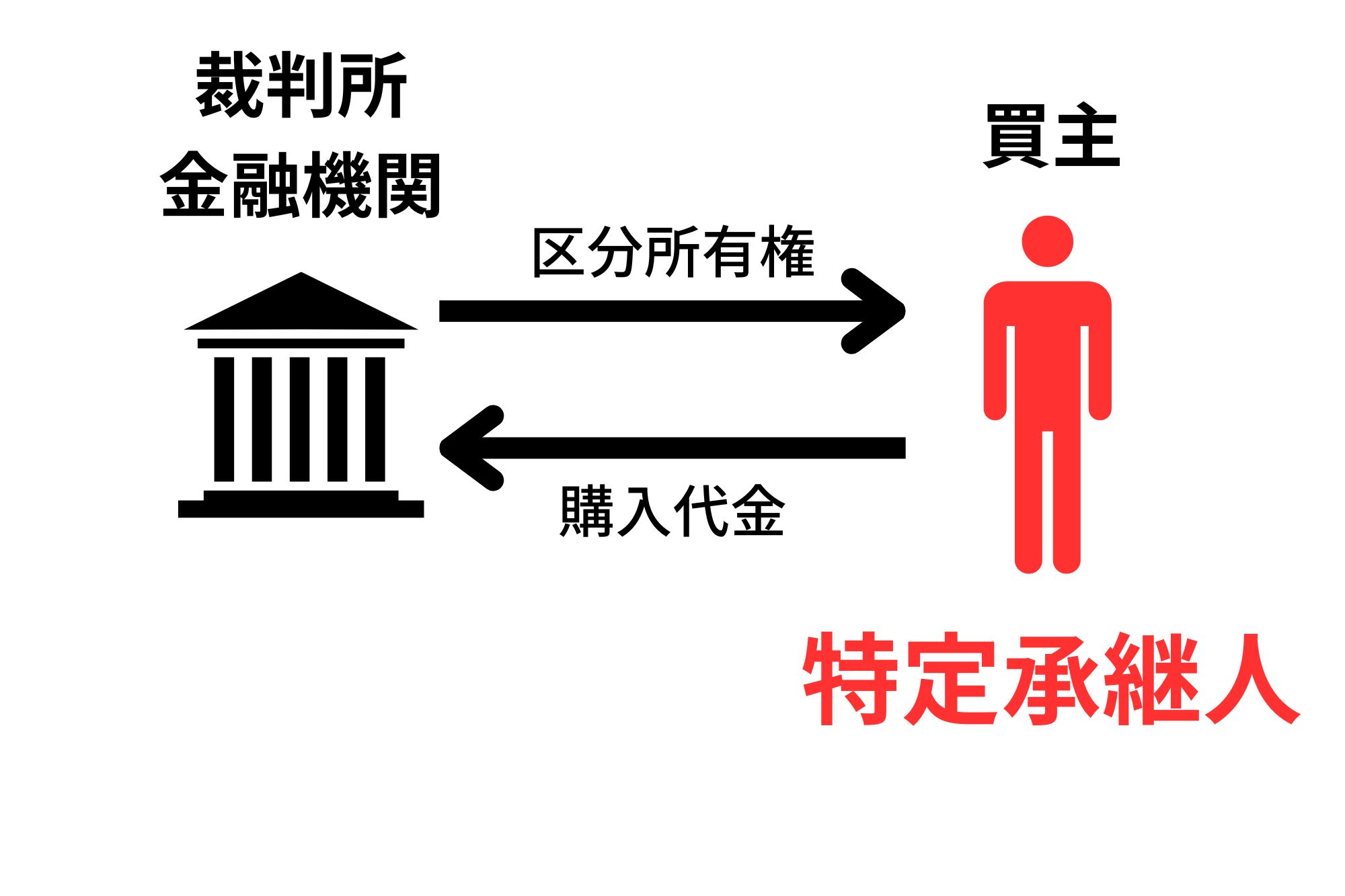

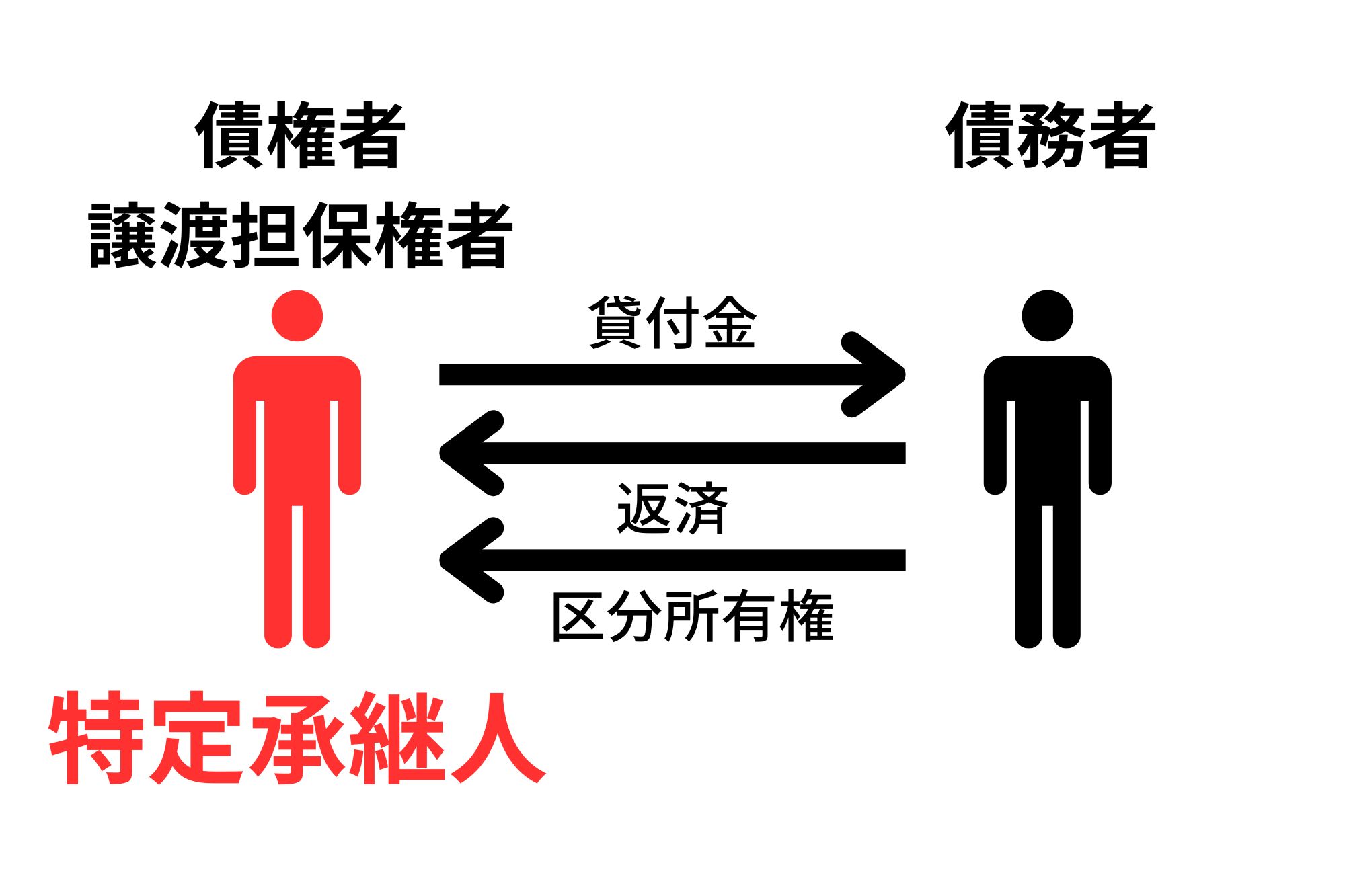

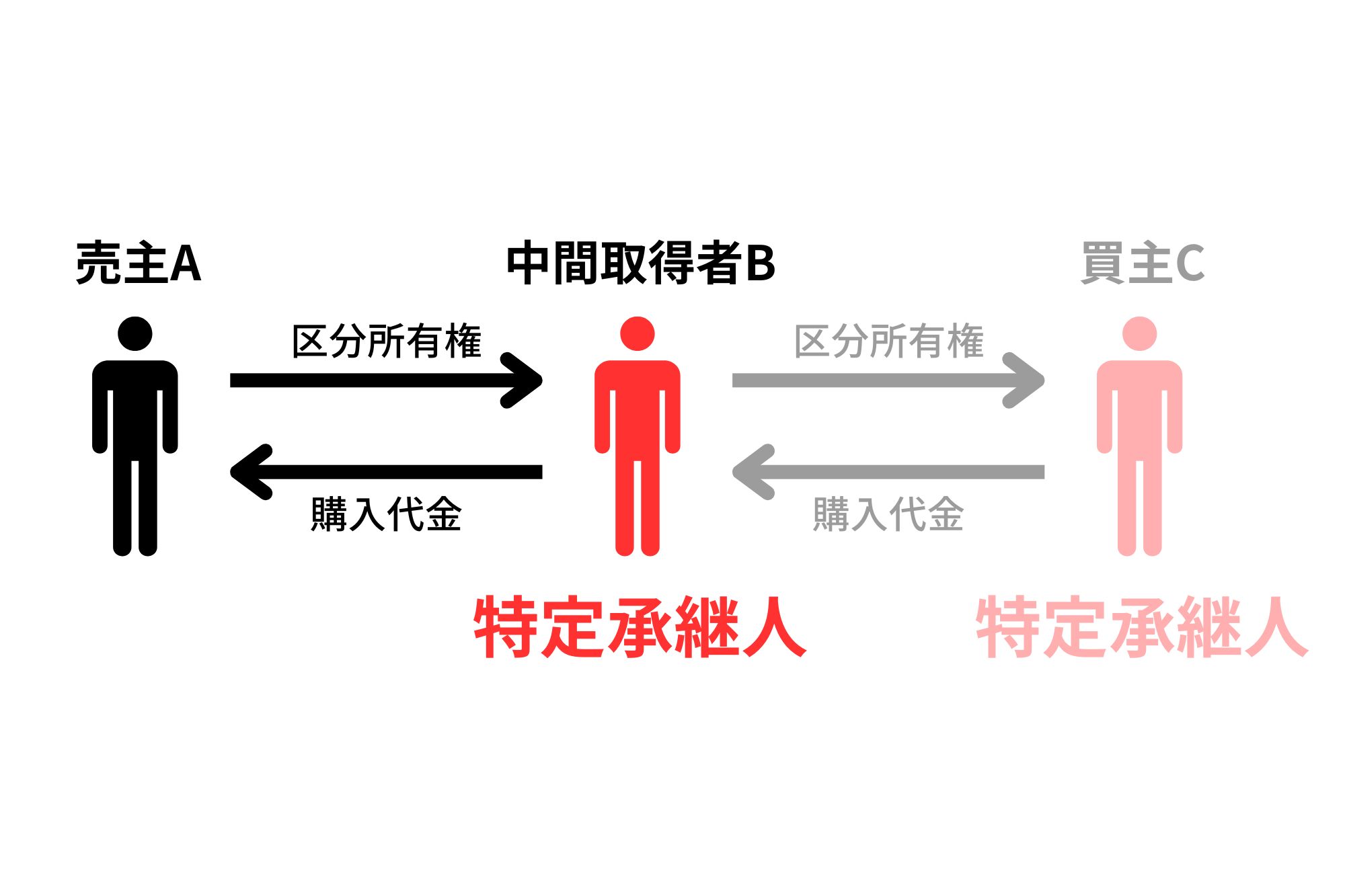

「特定承継人」ってどんな人?

- まず、マンションにおいて「特定承継人」とはどういう人を指すのか見ていきましょう。

- なぜ、特定承継人が重要なのか?

売主がもしそのマンションの管理費等を滞納している場合、その区分所有権を得た「特定承継人」は滞納分を引き継ぎ、支払わなければなりません。「前の持主が作った滞納だから、自分には関係ない」という主張は通用しません。マンションを購入の際は管理費・修繕積立金・その他利用料の滞納状況を確認し、予期せぬ請求がないよう十分注意しましょう。

2023.05.02

共用部を破損させてしまったときの対応

2023.03.29

子供の転落事故を防ぐには

桜前線が北陸に近づいているのか、桜の開花が見られるようになりました。春は植物たちが芽を出し始める中、温度変化による体調不良や花粉・黄砂によるアレルギー症状など春も油断できない季節です。

先日、名古屋市内でマンションから双子の男児が転落死したニュースがありました。悲しい事故をこれ以上増やさないためにはどうすればよいのか考えてみましょう。

【転落事故発生の原因】

転落事故の発生は①保護者が近くにいない、②子供だけで遊んでいる、といった目の届かない状態に起きているようです。また、ベランダに設置されたエアコンの室外機や手すりをよじ登り、転落した事例もあるようです。

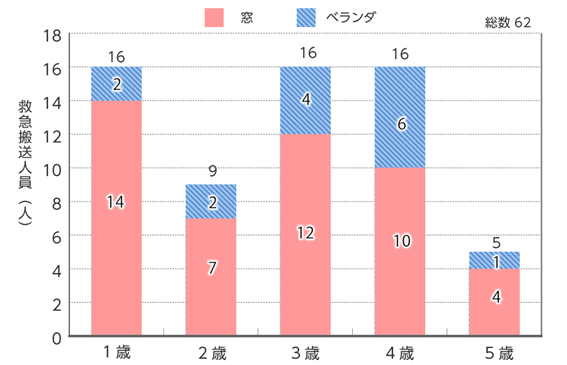

窓やベランダからの転落事故における年齢別の救急搬送件数(n=62)

※東京消防庁管内で発生、平成29年から令和3年までの累計

東京消防庁「救急搬送データ」

(出典:東京消防庁「住宅等の窓・ベランダから子どもが墜落する事故に注意」)

常に子供を見ているというのは現実的に難しいと思いますので、通常の見守りと合わせて以下の点を押さえておきましょう。

①補助錠を付ける

子供が勝手に窓や網戸を開けてベランダに侵入しないよう、手の届かない位置に「補助錠」を設置しましょう。

②ベランダや窓付近に物を置かない

プランターや椅子など様々なものが踏み台になり得ます。エアコンの室外機は手すりから「60cm以上」離して設置しましょう。窓付近のソファやベッドも足場になってしまう可能性がありますので、お部屋のレイアウトを確認して安全を確保しましょう。

③窓、網戸、ベランダの手すりに劣化がないかチェックする

特に夏場は換気のために窓を開け、網戸だけにしていることも多いかと思います。しかし、網戸は思ったより簡単に外れてしまうため、子供がベランダに出てしまい、結果として転落を誘発してしまうことがあります。

掃除や洗濯など、一瞬でも子供から目が離れるときは窓を閉めるのが基本ですが、網戸自体への対策としては①グラつきがある場合は調整ネジを確認する、②網や枠が劣化している場合は専門業者に修理を依頼する、などの注意点があります。

また、ベランダの手すりについては、サビなどを定期的に点検することをおすすめします。

政府広報オンライン

- 1 / 9

- »